イエくん

イエくん 土地を既にがある場合の家を建てる費用ってどれくらいかかるものなんだろう

ソルくん

ソルくん 土地がある人の場合は全国平均で約1,000万円くらい安い費用で家を建てることができるよ。

イエくん

イエくん そんなに違うんだ!土地がある人が気をつけたいポイントとかってある?

ソルくん

ソルくん そこ気になるよね。今回は家を建てる費用にどれくらいかかるのか、土地がある人の注意点、家を建てる際に考えた方がいいことについて解説していくね。

土地があるときの家を建てる際にかかる費用

すでに土地を持っていて、土地の購入をする必要がないという人が家を建てる際にかかった費用は、全国平均で3,572万円です。反対に、土地を持っていない人は土地自体の購入をする必要もあるため、全国平均を見ると4,455万円まで上がります。

土地が既にあるという人はもっていないという人に比べてお家を建てる際にかかる費用は安く抑えることができますね。

エリア別!土地がある人が家を建てるときにかかる費用

エリア・地域別に土地がある人が家を建てるときにかかる費用を表にしてみました。自分が将来どこにお家を建てたいかを考えるときの参考にしてみてくださいね。

| 全国 | 3,572万円 |

| 首都圏 | 3,899万円 |

| 近畿圏 | 3,778万円 |

| 東海圏 | 3,650万円 |

| そのほかの地域 | 3,372万円 |

土地がある人が家を建てる際にかかる費用の内訳

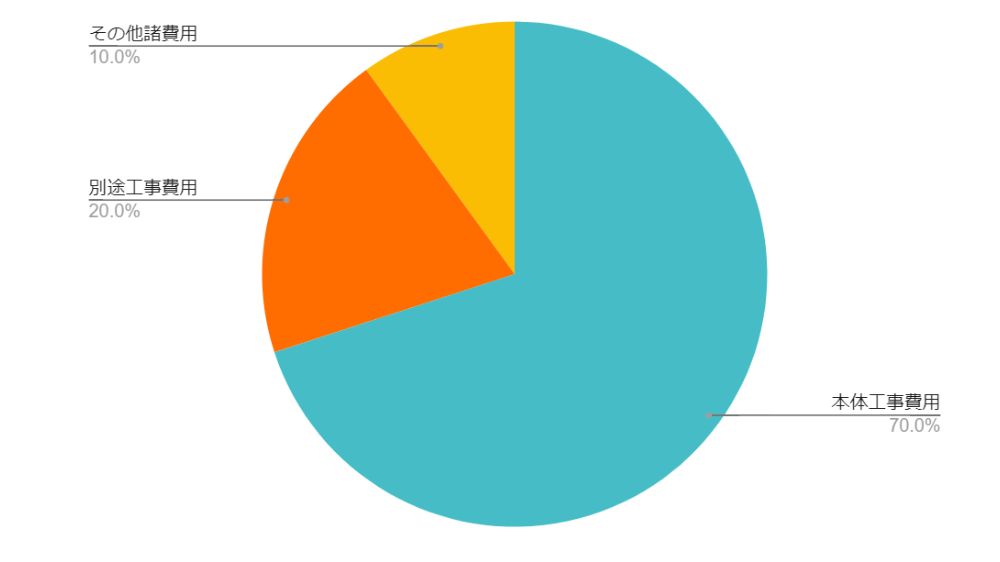

土地がある人が家を建てる際にかかる費用の内訳としてこれらの3つがあります。

本体工事費

家を建てる際にかかる費用に「本体工事費」があります。これは家そのものを建てるためにかかる費用のことです。そのため、駐車場や庭といった建物以外の費用はここには含まれません。

ソルくん

ソルくん よく広告で見るような2,480万円で家が買えるよ!とかはこの本体工事費だけをさしていることが多いから実際はもっと費用が掛かるよ。

本体工事費の決まり方

本体工事費は坪単価×家の広さ(面積)で決まります。

本体工事費に含まれるもの

本体工事費に含まれるものの内訳はハウスメーカーによって変わってきます。そのため、あくまで参考程度で詳細は相談する予定のハウスメーカーに聞いてみるようにしてくださいね。

| 工事内訳 | 内容 |

| 仮説工事費 | 家を建てる際の足場や作業員のトイレやごみ箱の設置費用 |

| 基礎工事費 | 構造全体を支える基礎の部分の工事費用 |

| 内装工事費 | 建物の床や壁、天井の取り付け作業にかかる費用 |

| サッシ・ガラス工事費 | 屋外に面した窓の取り付けや防水工事の費用 |

| 断熱・気密工事費 | 壁や床や屋根に断熱材を取り付ける工事の費用 |

| 屋根・板金工事費 | 屋根の瓦や雨どいの設置などにかかる費用 |

| タイル・左官工事費 | 玄関やお風呂などのタイルの貼り付けや左官にかかる費用 |

| 電気・水道工事費 | 壁や床、天井に電話線や水道管の配線・配管する際にかかる費用 |

| 設備設置工事費 | キッチンやお風呂、トイレなどの設置の費用 |

モルタルや漆喰(しっくい)などの壁材を塗って壁を作ること。壁に表情が出たり吸湿性、消臭、保温・断熱性といったさまざまな役割がある。

別途工事費用

別途工事費用とは、建物以外にかかるお金のことです。ガスや水道などの工事の他、駐車場や庭の工事費用はここに含まれ、全体の中で大体20%近くを占めます。

この別途工事費用は家を建てるための土地で費用が大きく変わってしまうという特徴があります。自分がすでに持っている土地の地盤が緩い、という場合は地盤を整えるのでここの費用が高くなってしまうでしょう。

また、土地自体に高低差があったり、道路から離れている場合は高低差をなくす工事や道路までの道を作らないといけなくなるので、費用がかさんでしまいます。

別途工事費用に含まれるもの

| 工事内訳 | 内容 |

| 解体工事費用 | 既に建てられているお家などの建物を解体する費用 |

| 地盤調査費用 | その土地に家を建てるうえで問題がないかどうかのチェックをする費用 |

| 地盤改良費用 | 地盤調査で問題があった場合に地盤を改良する費用 |

| 引き込み工事費用 | 水道管やガス管を土地の中に引き込むための費用 |

| 外構工事費用 | 駐車場や玄関までの道などを作るための費用 |

| 造園工事費用 | 石や植物を植えたりして庭を作るための費用 |

| 特殊設備工事費用 | 太陽光発電や蓄電設備を取り付けるためにかかる費用 |

諸費用

諸費用には住宅を建てる際の契約書の印紙税や住宅が完成した後の登記にかかる費用、不動産を取得した際にかかる不動産取得税、完成した自宅に住むための引っ越し・家具購入費用などがあります。

これらの費用は基本的に現金で支払う必要があるので、手元に用意しておくようにしてくださいね。また、諸費用に限りませんが、少し余裕をもって資金がカツカツにならないように注意しましょう。

諸費用に含まれるもの

| 費用内訳 | 内容 |

| 印紙税 | 売買や工事の請負契約書にかかる費用 |

| 登記手数料 | 土地や不動産の購入者の情報を登記簿に記載するときの費用 |

| 登録許税 | 登記手数料とは別に支払う登記の際にかかる費用 |

| 固定資産税 | 住宅の所有者が毎年支払う必要のある地方税 |

| 不動産取得税 | 不動産を取得した際にかかる費用 |

| 引っ越し・家具購入費用 | 完成したお家に引っ越したり家具を用意したりするための費用 |

| 物件検査手数料 | 住宅が完成した際に国の建築基準を違反していないかを検査するための費用 |

土地があるときの家を建てる流れ

土地がある際の家を建てる流れはこのようになります。特に、最初にイメージ作りでどんな家にしたいかを考え、それを予算通りに収めるためにはどうしたらいいかを考えることが大切です。

- 予算やどんな家を建てるかを考える

- イメージを実現するための施行会社選び

- 詳細なプランの打ちあわせ

- 工事の請負契約を締結

- 工事に着手

- 完成・引き渡し

予算やどんな家を建てるかを考える

まずはどんな家にしたいか、どれくらい自分たちが家を建てる際にお金を出せるのかを考える必要があります。金融機関でローンを組むことを考えている方は、どれだけ借りることができそうかを相談してみると良いでしょう。

住宅ローンで借りられるお金は大体年収の5倍程度が目安。ただし、どれだけ借りられるかは人によって違うため、金融機関に相談してみるのがおすすめ。

既に土地があるる場合は、住宅にかけられるお金が多いので、自分が欲しいと思っている機能・設備をある程度揃えることができるでしょう。

どんな間取りにしたいのか、どんな設備が欲しいのか、どれくらいの予算を出せるのかをある程度考えておくと、次の施行会社選びがスムーズになります。

イメージを実現するための施行会社選び

住宅を建てる際にはハウスメーカーや工務店などに相談します。ハウスメーカーや工務店は住宅を建ててもらうだけでなく、どんな設計のお家にするか、どんな設備を取り付けるかも相談に乗ってもらえるパートナーになります。

ソルくん

ソルくん 施行会社が請け負う価格や過去の実績、担当者が寄り添ってくれるかといったことを含めて施行会社を選ぶようにしよう。

どんな価格で自分の立てたい住宅が建てられるかといったことはあまりわからないという人がほとんどです。これは相場を知らないので仕方がありません。そのため相見積もりをしましょう。

依頼する会社によって、アフターサービスや保証制度、修理費用などが変わってきますし、建物自体を同じ構造で建てても費用が変わってきます。

仮契約と詳細なプランの打ちあわせ

どの施工会社に依頼するかが決まったら仮契約を行います。仮契約の時点で費用が掛かる場合もあるので、しっかりと確認しておくようにしましょう。

すでに土地がある場合はその土地にどれくらいの広さのお家を建てられるのかを敷地を調査して確認します。その後、再度見積もりにその情報を加えて打ち合わせを行います。

工事の請負契約を締結

どんなプランで建築していくか、どれくらいの金額で工事ができそうか、どれくらいの期間で工事が終わりそうか、といったさまざまな情報を確認して工事の請負契約を行います。

イエくん

イエくん 契約後に、ここに窓を追加したい!と思ってももう変えることはできないの?

この契約をした後に、「やっぱりこうしたい」と思ったら変更するために再度契約を結び直す必要があるので、工事の期間が延びてしまいます。また、建築確認の申請が必要なので、申請が通るかはわかりません。

しっかりと計画を立てて、変更しなくてもいいようにしましょう。

工事に着手

契約を結んだらいよいよ工事に取り掛かります。が、その前に地鎮祭を行う場合があります。これは安全祈願のために行うもので行うかどうかは住宅の建築を依頼した人が選ぶことができます。

工事中は工事を依頼した人がやらなければならないことはありません。この間に引っ越しのために荷物を整理したり、新しい住宅に置くための家具や家電を見に行ったりしておくといいですよ。

完成・引き渡し

住宅が完成したら建築確認の申請通りに建てられたかを確認するための完成検査があり、「検査済み証」が公布されます。その後、建物に不備や欠陥がないかを確認して引き渡しとなります。

ソルくん

ソルくん 注文住宅の場合はあまり気にしなくてもいいけど、「検査済み証」がないと増築などのリフォームができない可能性があるよ。

土地がすでにあるときの注意点

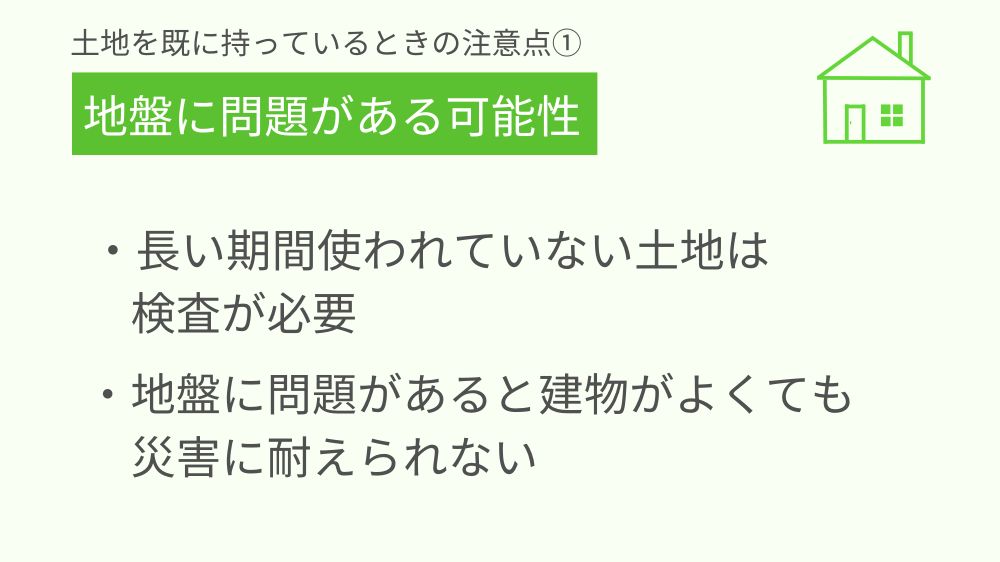

地盤に問題がある可能性

しばらく使われていない土地や既に使っている土地でも前回の検査から長い期間が開いている場合はしっかりと地盤を検査する必要があります。

地震や台風などの災害が発生した場合に家が壊れないかということを心配して建物の構造にこだわるという人はいると思いますが、地盤も非常に重要です。

基礎となる地盤に問題があれば建物がよくても災害に耐えることはできません。また、新しい住宅の建築工法によってはそもそも地盤の改良をしなければならないということもあります。

地盤調査の方法・費用

地盤調査の方法には「ボーリング調査」「オートマチックラムサウンディング試験」「平板載荷試験」などがありますが、戸建て住宅を建築する際には「スウェーデン式サウンディング試験」が用いられることが多いです。

これは地面に鉄の棒を入れて地盤の状況を確認します。費用としては、大体6万円~10万円ほどで、地盤調査の中では安価なものです。ボーリング調査だと20万~30万円ほどかかってしまうのでなかなか手が出しづらいですよね。

スウェーデン式サウンディング試験でも十分いいのですが、大切なのは「高い専門性や知識がある」「補償体制がある」という2つです。これらを基準にして業者を選ぶと良いでしょう。

長く住むことになるお家なので、しっかりと調べるようにしてくださいね。

相続税がかかる可能性

親が持っている土地に家を建てて住みたいと考えている場合や相続によって土地を取得したという場合は登記を行う必要があったり相続税がかかったりすることがあります。

基本的には親が持っている土地に家を建てたいという場合は相続税・贈与税はかかりません。ただし注意点もあります。

無償で親から土地を借りて家を建てるという場合は贈与税はかかりませんが、地代を払って家を建てるときには権利金を上乗せして地代を支払わなければ贈与税が発生します。

土地の賃借権を設定したり譲渡したりするときに一時金として賃借人が地主・家主に支払うお金のこと。賃料とは別。

ここでいう賃借人は親の土地に家を建てたい子供で、地主・家主は親になります。つまり、子供が「土地を借ります。」というときに賃料とは別で一時金として親に支払うお金を権利金といいます。

親の土地を借りるのではなく相続によって土地を取得した場合はしっかりと登記を行って名義を変更するようにしましょう。こちらは相続なので相続税がかかります。

土地ありで家を建てる費用を安く抑える方法

イエくん

イエくん 家を建てる費用が予算を超えそう・・

ソルくん

ソルくん 予算を超えてしまうのが心配な方や予算の範囲内に収めたいという人はこのようなことを意識してみるといいよ!

- 延べ面積を小さくする

- 建物の形を複雑にしない

- 仕切りを減らして間取りをシンプルにする

- 水回りをまとめる

- 欲しい設備を厳選する

- 相見積もりをとる

延べ面積を小さくする

建物の建築にかかる費用は延べ床面積×価格で計算されます。延べ床面積が小さくなれば建築にかかる費用を抑えることができるので、十分な広さが確保できたと思ったら、それ以上は広げないようにしましょう。

建物の建築にかかる費用は家を建てる際の7割ほどを占めています。ここの費用を抑えることができれば全体の中でも大きな節約につながりやすいですね。

住宅のすべての階の面積を合計したもの。2階建てのお家の場合は1階と2階の床面積を合計したものが延べ床面積になる。

また、2階建てにする場合は1階と2階がほとんど同じつくりでできている「総二階建て」と呼ばれるものにすると費用を抑えることができるので参考にしてみてください。

ソルくん

ソルくん 総二階建ては凹凸が少ないことが多いから材料を節約したり耐震性が高くなったり、断熱性・気密性が高くなるといったメリットがあるよ。

建物の形を複雑にしない

建物の形が複雑になると材料費や手間がかかります。逆に、家の形をシンプルにすることで建築費用を抑えることができるので、外観にこだわらない、という方や植物などの装飾でなんとかなりそうと思う方はシンプルな形にするのがおすすめです。

ソルくん

ソルくん 建物の形がシンプルになると工事にかかる時間も短くなるよ。

仕切りを減らして間取りをシンプルにする

部屋数が多いということは壁やドアを設置する必要があるので、そのぶん材料費が増えます。大きなお部屋でみんなで過ごすみたいな形を理想としている方は部屋そのものを少なくすることで費用を抑えることができます。

イエくん

イエくん 将来的に子供は欲しいから子供の部屋が欲しいんだけどどうしよう

このようなお悩みがある方はお部屋を作っておいてもいいかもしれません。しかし、費用を抑える方を優先するなら子供ができたときに軽いDIYなどで仕切りをつくるのもいいと思います。自分の将来の理想に合わせて必要なところはケチらないようにすることが大切です。

水回りをまとめる

トイレやお風呂などの水回りが家のあっちこっちにあると配管が複雑になるので費用が高くなりやすいです。水回りはできるだけ同じところにまとめるようにすると費用を安く抑えることができるでしょう。

特に、お風呂や洗面所、洗濯機を置く場所などはまとめやすいと思うので、検討してみてください。

欲しい設備を厳選する

家を建てる費用が予算オーバーしそうな場合は本来自分が欲しかった設備に絶対欲しいもの、欲しい、できればほしい、なくても何とかなる、というように優先順位をつけるようにしましょう。

自分がこだわるところを最重要にして、あまりこだわらない部分は取り付けないようにすれば予算内に収めることができて満足度も高く過ごしていくことができます。

住みにくい家になったり、セキュリティが甘くなってしまうことに注意。

相見積もりをとる

相見積もりをとって適正価格を知っておくと家を建てる際の費用を安く抑えることができます。普段スーパーにお買い物に行ってよく買っているものは値上げしていたらすぐに気づく人は多いと思います。それは普段から見ていて相場が分かっているからです。卵10個で500円と聞くと高いと思う人がほとんどのはずです。

反対に、家の購入の際にはどこにどれくらいの費用が掛かるかといったことを全く知らないという人が多いので、ハウスメーカーに提示された金額が適正価格かどうかを判別できる人は少ないです。

家を建てる際には高い価格を提示されても気づくことができないので費用が高くなってしまうこともある得るので相見積もりをとってなんとなくの適正価格を知っておくとコストを抑えることができます。

家を建てるときに気を付けたいポイント

家を建てるときに気を付けたいポイントとしてこのようなものが挙げられます。これらの項目をパッと見ただけで何となく言いたいことは伝わると思いますが、次はこれらについてもう少し詳しく解説していきますね。

- 家の性能・機能

- 間取り

- 将来のこと(子ども・介護)

- ハウスメーカー・工務店への依頼

- 継続してかかる費用

家の性能・機能

家を建てる際には外見のデザインや広いお家に住みたいと考える人や立地のいい場所に住みたいという人は多いと思います。しかし、住宅を建築する際には住みやすさを重視することが大切です。

イエくん

イエくん 一度家を買ったら長く住むんだから安心して住めないと嫌だよね。

そのため、地震大国である日本は特に地震対策を行うようにしましょう。震度1以上を観測した地震は2022年には1,964回。2021年には2,424回です。震度5弱以上の地震だと2022年は51回、2021年は54回でした。(参考:令和4年(2022 年)の地震活動について – 気象庁)

国も大きな地震がこれまでに何度も来ていることから、自らの問題として意識して取り組んで頂くことが重要ですと呼びかけています。

近い将来、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中部圏・近畿圏直下地震などの大規模地震が発生することが指摘されているので、これから家を建てることを考えている人は特に注意してみてください。(参考:住宅・建築物の耐震化について|国土交通省)

| 平成7年 | 阪神・淡路大震災 |

| 平成16年 | 新潟県中越地震 |

| 平成23年 | 東日本大震災 |

| 平成28 | 熊本地震 |

間取り

快適で満足度の高いお家を建てるためには間取りをしっかりと考えることが重要です。日差しが当たる部屋や風通しのいい部屋に住みたいという人は多いですよね。すべての部屋だ日当たりがよく風通しがいい部屋になるとは限りませんができるだけよくない部屋を作らないようにしましょう。

ソルくん

ソルくん 風通しや日当たりがあまりよくない部屋は出てきたらそこは物置にするなど、あらかじめ用途を考えておくといですよ。

また、生活の際に不便を感じる間取りにしないようにしてください。リビングにテレビを置きたいのにコンセントが近くにない、洗濯ものを干すためにベランダに行きたいのに離れていて毎日続けるのが大変という場合があります。実際に生活しているところを想像して考えていくといいですよ。

将来のこと(子ども・介護)

将来的に子供が欲しいという人や親の介護をしなければならないという心配があると、お家の構造や機能も変わってきます。子供用の部屋を作らないといけないかもしれませんし、バリアフリーのお家にする必要も出てきます。

自分たちが将来どのように過ごしていきたいか、どんなことが起こりそうかを考えて間取りを決めていく必要があります。もちろん、考えてもわからないことはわからないので、ある程度起こりそうなことだけを考慮したら十分ですね。

ハウスメーカー・工務店への依頼

家を建てる際にハウスメーカーや工務店などの業者にお願いする方がほとんどだと思います。どの施工会社に依頼するかが理想のお家を建てる際には大切になってきます。複数の施工会社に見積りを出してもらって、その中から比較していくようにしましょう。

ただし、複数といっても2~3社くらいに留めておくようにしてください。それ以上多くても細かすぎて見れないという方が多いはずなので、増やしすぎない程度が大切です。

施行会社を選ぶ際にみておきたいポイントとしては理想のお家を建てられそうかということと担当者の対応、アフターサービスが充実しているかというところです。親身になって自分に寄り添ってくれる方や住宅を長持ちさせるためのメンテナンスも行ってくれるというところに依頼するといいですね。

継続してかかる費用

家は購入して終わりではありません。家を維持するためにはさまざまな費用が掛かることを覚えておきましょう。例えば、土地が既にあるという人は知っていると思いますが、固定資産税がかかりますし、建物自体の修繕費や保険料もかかります。

固定資産税

固定資産税は土地の場合と家屋の場合で少し計算方法が変わります。

固定資産税の計算方法

土地の場合:課税標準額×税率1.4%

家屋の場合:課税台帳に登録されている価格×税率1.4%

課税標準額は住宅の大きさやどこにお家を建てたかによって変わる。その区分に対して決まった税率をかけることで求められる。

建物の修繕費用

住宅を建てると維持・修繕費用が掛かります。賃貸住宅であれば修繕積立金という形で積立ていきますが、自分でお家を建てると、修繕費用は自分で積み立てて管理していく必要があります。

お家のメンテナンスや修繕にかかる費用はどれくらいかかるのかをしっかりと考えて、日々コツコツとためていくようにしましょう。

保険料

住宅を購入すると火災保険に入る人が多いです。住宅ローンを使用する人がほとんどだと思いますが、その際には火災保険に入る必要があります。

いくつかの保険がありますが、加入するだけ保険料は高くなってくるので、どの保険が自分には必要かをしっかりと考えて判断するようにしましょう。